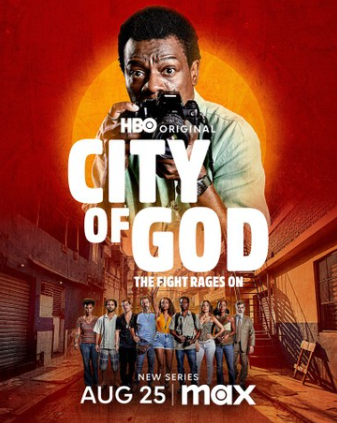

Review Film City of God. Dua dekade lebih sejak rilisnya pada 2002, “City of God” (Cidade de Deus) karya Fernando Meirelles tetap jadi patokan film crime drama yang tak tergoyahkan. Di September 2025 ini, film asli kembali disorot setelah seri sekuelnya, “City of God: The Fight Rages On”, debut di HBO Max pada Agustus 2024, memicu gelombang nostalgia dan diskusi ulang di media sosial serta festival seperti Toronto International Film Festival. Nominasi empat Oscar—termasuk Sutradara Terbaik dan Editing—dan rating 96% di Rotten Tomatoes membuktikan daya tahannya, sementara daftar terbaru The New York Times Juni 2025 tempatkan ia di posisi 15 “100 Best Movies of the 21st Century”. Dibintangi Alexandre Rodrigues sebagai Rocket dan Leandro Firmino sebagai Li’l Zé, film ini adaptasi novel Paulo Lins yang ambil inspirasi dari realita favela Rio de Janeiro. Di era di mana cerita geng sering dibuat glamor, “City of God” ingatkan kekerasan favela bukan hiburan, tapi cermin sosial yang mentah. Mengapa film berusia 23 tahun ini masih terasa segar di 2025? Ini bukan sekadar ulasan lama, tapi pengingat kenapa ia layak ditonton ulang sekarang. BERITA BASKET

Ringkasan Singkat dari Film Ini: Review Film City of God

“City of God” ceritakan kehidupan di favela Cidade de Deus, Rio de Janeiro, dari 1960-an hingga 1980-an, melalui mata Rocket, remaja yang bermimpi jadi fotografer di tengah neraka kekerasan. Narasi non-linear dimulai dengan adegan ikonik: segerombolan anak-anak geng kejar ayam liar, simbol kekacauan yang tak terkendali. Rocket tumbuh di lingkungan di mana pilihan hidup terbatas: gabung geng atau mati mencoba hindari.

Antagonis utama, Li’l Zé (Zé Pequeno), naik dari preman kecil jadi raja narkoba sadis yang kuasai wilayah dengan teror—pembunuhan massal, pemerasan, dan perekrutan anak-anak bersenjata. Bersaing dengannya, Knockout Ned gabung geng rival setelah keluarganya jadi korban Zé, memicu perang geng yang berdarah-darah. Rocket, sahabatnya Benny yang lebih tua, dan Shaggy yang pengecut, wakili sisi humanis: upaya bertahan sambil kejar mimpi di luar peluru. Film tutup dengan klimaks di mana Rocket akhirnya ambil kamera, bukan senjata, untuk dokumentasikan kehancuran sekitarnya. Durasi 130 menit penuh kilas balik, tapi tetap lincah, soroti siklus kemiskinan dan kekerasan yang tak putus.

Mengapa Film Ini Enak Untuk Ditonton

Keajaiban “City of God” ada di energi liar yang bikin mata susah berkedip. Fernando Meirelles dan César Charlone ciptakan sinematografi inovatif: handheld camera goyang-goyang tangkap chaos favela seperti dokumenter, sementara slow-motion dramatis di adegan tembak-menembak beri rasa puitis pada kekerasan. Musik samba dan funk carioca—dari Antonio Pinto—pulsasi seperti detak jantung Rio, campur humor gelap dengan ketegangan, bikin film terasa hidup, bukan kaku.

Non-linear storytellingnya seperti puzzle yang pas: lompat waktu dari era Três Irmãos (Three Brothers) yang polos ke perang 1980-an yang brutal, tapi selalu hubungkan emosi. Casting non-profesional—banyak aktor asli favela—beri autentisitas: dialog Portugis Brasil kasar terasa nyata, ekspresi anak-anak geng penuh rasa takut dan ambisi. Durasi panjang tak terasa karena pacing cepat; setiap scene punya hook, dari chase ayam yang kocak jadi metafor pelarian sia-sia. Di 2025, dengan resolusi 4K remaster, visualnya makin tajam di layar lebar atau streaming, ideal untuk marathon malam. Tak heran Roger Ebert beri bintang empat, sebut ia “breathtaking and terrifying”. Enak ditonton karena bukan sekadar film, tapi pengalaman sensorik yang campur adrenalin dan empati.

Sisi Positif dan Negatif dari Film Ini

Sisi positif “City of God” melimpah, terutama sebagai kritik sosial yang tajam tanpa propaganda. Ia angkat suara favela yang jarang terdengar: tema siklus kemiskinan, korupsi polisi, dan hilangnya masa kanak-kanak digambarkan tanpa glorifikasi, bikin penonton pahami akar masalah narkoba di Amerika Latin. Karakter kompleks seperti Li’l Zé—psikopat tapi relatable sebagai korban lingkungan—dan Rocket yang pilih seni atas kekerasan beri kedalaman emosional. Editing pemenang BAFTA 2004, dengan transisi cerdas seperti pistol berpindah tangan antar dekade, jadi pelajaran bagi sutradara muda. Secara global, film ini buka pintu bagi sinema Brasil—Meirelles lanjut ke “The Constant Gardener”—dan inspirasi seperti “Elite Squad”. Di 2025, relevansinya naik dengan isu urban violence pasca-pandemi, plus rating 8.6/10 di IMDb dari jutaan user bukti daya tarik abadi.

Namun, ada sisi negatif yang tak bisa diabaikan. Kekerasan nonstop—pembunuhan grafis, pemerkosaan tersirat, dan anak-anak bersenjata—bisa overwhelming bagi penonton sensitif, meski Common Sense Media beri rating 17+. Beberapa kritikus sebut narasi terlalu bleak, kurang ruang untuk harapan, bikin film terasa seperti pukulan tanpa jeda. Casting amatir kadang hasilkan akting tak konsisten, terutama di scene emosional yang butuh nuansa halus. Dibanding sekuel 2024 yang dikritik Hollywood Reporter sebagai “pandering”, aslinya lebih mentah tapi kurang inklusif gender—wanita sering jadi korban pasif. Di era #MeToo, adegan kekerasan seksual tersirat terasa dated. Meski begitu, kekurangan ini justru perkuat esensinya: film tak nyaman, tapi itulah realita Cidade de Deus.

Kesimpulan: Review Film City of God

“City of God” bukan cuma film crime legendaris, tapi monumen bagi cerita tak terdengar yang tetap bergema di 2025. Melalui lensa Rocket, ia tunjukkan favela bukan neraka tanpa harapan, tapi labirin di mana pilihan kecil bisa ubah nasib. Dengan sekuel yang baru rilis dan daftar best-of yang terus naik, film ini ingatkan kekuatan sinema dalam soroti ketidakadilan. Jika kamu belum tonton, mulai sekarang—bukan untuk sensasi, tapi untuk paham kenapa kekerasan ini butuh suara. Siapa tahu, setelah kredit bergulir, kamu akan lihat kota asalmu dengan mata baru, penuh empati.